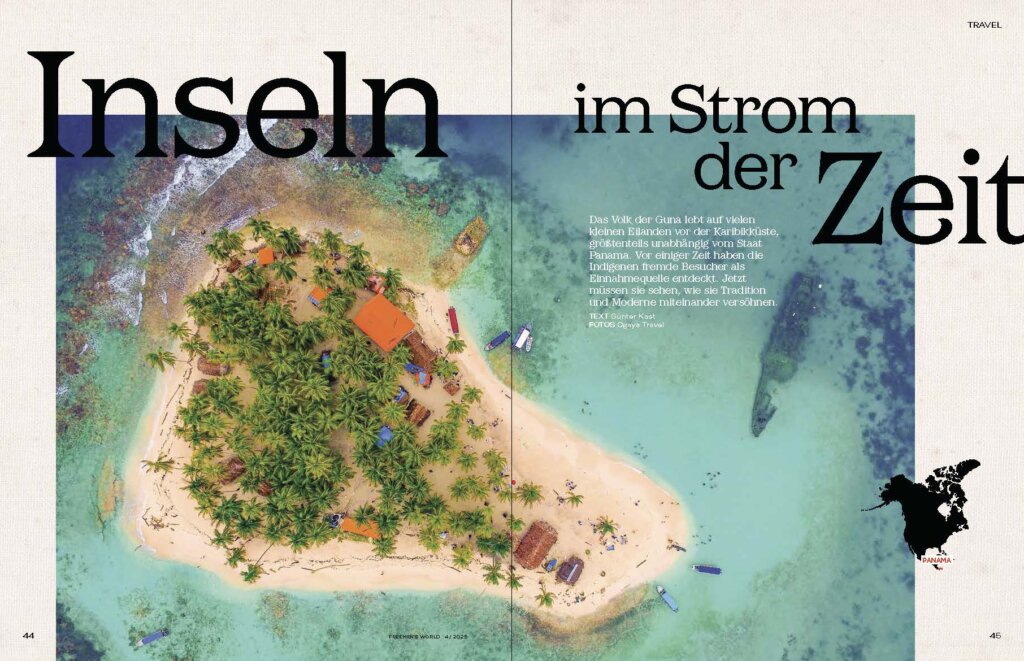

Inseln im Strom der Zeit

Text: Günter Kast

Fotos: Ogaya Travel

Das Volk der Guna lebt auf vielen kleinen Eilanden vor der Karibikküste, größtenteils unabhängig vom Staat Panama. Vor einiger Zeit haben die Indigenen fremde Besucher als Einnahmequelle entdeckt. Jetzt müssen sie sehen, wie sie Traditionen und Moderne miteinander versöhnen

Piler Stocel gleitet von seinem Einbaum ins Wasser. Mit Schnorchel und Taucherbrille sucht er das Riff vor der Insel Digir ab. Plötzlich verharrt er, saugt Luft in seine Lungen und taucht hinab in die Tiefe. 50 Sekunden, 60 Sekunden, eine gefühlte Ewigkeit bleibt er unten. Als er wieder an die Oberfläche kommt, hat ihn die Strömung gefährlich nahe an die scharfen Kanten der Korallen gezogen. Aber an seinem Lasso-ähnlichen Stöckchen baumelt eine Languste, die ihre Scheren wütend auf- und zuklappt. Freuen kann sich Piler trotzdem nicht über den Fang: „zu klein“. Er entlässt das Tier in die Freiheit.

Der junge Mann vom Volk der Guna steckt in einer Zwickmühle: Selbst auferlegte Schonzeiten und -maße sowie Schutzzonen tragen dazu bei, dass sich die dezimierten Bestände wieder erholen. Die Naturschützer applaudieren, aber Piler wird davon nicht satt. Geld verdient er nur, wenn er fette Schalentiere fängt, die sich auf dem Markt in Panama-Stadt gut verkaufen lassen. Vier Dollar bekommt er für das Pfund von den Zwischenhändlern. Früher, als sie nur für den Eigenbedarf fischten, gab es genug XL-Langusten. Sie wurden erst seltener, als die Indigenen begannen, sie gegen Geld einzutauschen. Als daraus ein Geschäft wurde. Mit den Dollars finanzieren sie den Schulbesuch ihrer Kinder oder Klinikaufenthalte. Aber sie kaufen sich davon auch Konserven, Smartphones und Fernseher.

Ihre Heimat, die Provinz Guna Yala, ist ein schmaler Streifen Land an der Karibikküste mit 350 bis 400 vorgelagerten Inseln, so genau weiß das niemand. Einige behaupten, es seien genau 365 – eine Insel für jeden Tag! Es klingt einfach zu verlockend. Drei Dutzend der Eilande sind bewohnt, auf dem Festland gibt es weitere 13 Siedlungen. Eine bis zu 1.000 Meter hohe Bergkette wirkt für das 35.000 Seelen- Volk wie ein natürlicher Schutzschild, der erst durch den Bau einer Straße einen Riss bekam. Davor konnte man zu den Inseln nur fliegen, oder sich auf tagelangen Fußmärschen an die Küste durchschlagen. Die Guna genießen als eine von wenigen Ethnien in Zentralamerika einen teilautonomen Status, den ihnen die Regierung in Panama-Stadt zugesichert hat. Blutig erkämpft hatten diesen die Indigenen 1925, als sie sich gegen Übergriffe der Polizei zur Wehr setzten. Jedes Jahr am 25. Februar gedenken die Guna diesem Triumph mit einem Fest, bei dem sie den erfolgreichen Aufstand nachspielen. Auch wegen dieser Helden-Geschichte werden die San Blas-Inseln, wie sie von Seglern meist noch genannt werden, mitunter als das „letzte Paradies“ und ihre Bewohner als „das glücklichste Volk der Erde“ beschrieben. Allerlei Mythen gelangten so in Umlauf. Etwa, dass sich die Guna in ihrem Parlament, dem Congreso General, darauf verständigt hätten, nur auf 50 Inseln Tourismus zu erlauben. Und dass alle Einnahmen aus dem Geschäft mit den Fremden fair geteilt werden. Kenner der Guna winken ab: Segler-Latein, da wurde viel Falsches erzählt.

Auch deshalb, weil das kleine Volk Journalisten nur selten Fotoreportagen erlaubt. Richtig ist vielmehr, dass nahezu alle Stammesmitglieder das Geld der Besucher wollen, aber sich gleichzeitig Sorgen um ihre kulturelle Identität machen. Immerhin ist es den Guna bislang gelungen, stammesfremde Investoren, die von großen Hotelresorts träumen, fernzuhalten. Einen sanften Tourismus wünscht sich Langusten-Fischer Piler natürlich schon. Käme mehr Geld herein, könnte er die Krustentiere verschonen – und sich trotzdem die neuen Konsumwünsche erfüllen. Leider verirren sich Reisende nur selten nach Digir. Zu abgelegen ist die Insel. Zwischen dem kleinen Hafen auf dem Festland bei Cartí und Pilers Heimatinsel locken Dutzende andere Eilande, die die Besucher aus Panama Stadt leichter erreichen. In der Handvoll Cabanas, deren Erlöse allen auf Digir lebenden Familien zugutekommen, haben zuletzt vor fünf Monaten Gäste geschlafen. Die Häuschen, erst wenige Jahre alt, sehen ramponiert aus. Der Traum von den Touristen-Dollars scheint ausgeträumt, ehe er richtig begonnen hat.

Das Kontrastprogramm läuft auf Achudub, der bei Besuchern beliebtesten Insel des Archipels – leicht zu erreichen, ein Bild wie aus der Bacardi-Werbung: backpulver-feiner Korallensand, ein Wrack zum Schnorcheln mit „Findet-Nemo“-Fischen, sich im Wind wiegende Kokospalmen. Hierher kommen Hunderte Tagesgäste oder Besucher, die nur für eine einzige Übernachtung Zeit haben. Gegen Mittag „parken“ ein Dutzend Ausflugs- boote am Strand. Vier Deutsche, die einige

Monate durch Zentralamerika tingeln, finden die Insel paradiesisch: „Man möchte am liebsten eine Tigerente aufs Wasser setzen und ständig singen: Oh, wie schön ist Panama!“, schwärmt Martina Furrer aus Stuttgart. „Wir haben uns spontan für den Trip entschieden, wurden im Hostel in Panama-Stadt angesprochen“, ergänzt Nick Kohler, ebenfalls Schwabe. „Was da auf uns zukommt, wussten wir nicht. Dass hier die Guna leben, haben wir erst nach und nach erfahren. Aber unser Guide erzählt uns viel über deren Kultur.“ Mehr als ein ethnologischer Grundkurs wird für die Deutschen auf Achudub allerdings kaum drin sein. Denn die Insel wurde von den Guna traditionell als Kokosplantage genutzt. Gewohnt wird auf Dorf-Inseln, wohin sich Touristen nur selten verirren und wo es nur wenige Unterkünfte gibt. Im Moment funktioniert diese „Apartheid“ von Besuchern und Einheimischen noch ganz gut. Doch je größer der Gästeansturm wird, desto schwieriger wird es für die Guna, ihre traditionelle Lebensweise zu bewahren. „Als ich 2008 das erste Mal Achudub besuchte, schliefen wir in Hängematten und waren die einzigen Weißen“, erzählt Rainald Framhein. Der Schweizer lebt seit mehr als einem Vierteljahrhundert in Panama und studiert ebenso lange die Kultur der Guna, ist mit einigen von ihnen befreundet. Er macht sich Sorgen um ihre Zukunft. Neben dem Fischen gehört Ackerbau an der Küste zu den traditionellen Erwerbsquellen des Stammes. Doch in der schwülen Hitze mit Harke und Spaten zu werkeln ist eine Sklavenarbeit ….